Scopri i rischi nascosti dietro le CBDC che minacciano la tua privacy, libertà e autonomia finanziaria

Introduzione:

L’emergere delle valute digitali delle banche centrali (CBDC) sta attirando sempre più attenzione a livello globale. Mentre i governi e le banche centrali ne enfatizzano i potenziali benefici, è cruciale esaminare attentamente anche i rischi e le insidie che si celano dietro la loro implementazione. Questo articolo esplorerà sia i vantaggi pubblicizzati delle CBDC che le preoccupazioni riguardanti privacy, libertà finanziaria e possibili abusi di potere.

I vantaggi pubblicizzati delle CBDC:

Le banche centrali promuovono le CBDC come un passo avanti nell’era digitale, evidenziando vantaggi come maggiore efficienza, costi di transazione ridotti e più ampia inclusione finanziaria [1]. Sostengono che le CBDC offriranno un’alternativa pubblica sicura ai mezzi di pagamento digitali privati, come le criptovalute e le stablecoin, e miglioreranno l’accesso ai servizi finanziari per le comunità svantaggiate e non bancabili [2]. Inoltre, affermano che le CBDC consentiranno una politica monetaria più efficace, con strumenti come tassi di interesse negativi per stimolare la spesa in tempi di recessione e pagamenti diretti ai cittadini per fornire un sostegno economico più mirato [3].

Rischi per la privacy:

Tuttavia, le CBDC presentano seri rischi per la privacy finanziaria dei cittadini. A differenza del contante, che consente transazioni anonime, ogni transazione con CBDC sarebbe completamente tracciabile, permettendo una sorveglianza senza precedenti delle abitudini di spesa individuali da parte delle banche centrali e potenzialmente di altre entità governative [4]. Questo livello di monitoraggio solleva interrogativi sui diritti alla riservatezza e sulla protezione dei dati personali, e potrebbe portare ad abusi se le informazioni sensibili finissero nelle mani sbagliate o venissero utilizzate per scopi non previsti [5].

Rischi per la libertà finanziaria:

L’introduzione delle CBDC potrebbe anche minacciare la libertà finanziaria dei cittadini. In un sistema basato su CBDC, le banche centrali e le autorità governative avrebbero il potere di congelare, sequestrare o confiscare i fondi dei cittadini con un semplice clic, senza la necessità di un adeguato processo legale o della supervisione giudiziaria [6]. Questo potere smisurato potrebbe essere facilmente abusato per penalizzare i dissidenti, imporre un controllo sociale o esercitare pressioni politiche, come già avvenuto in Canada durante le proteste dei camionisti nel 2022, quando il governo ha congelato i conti bancari di coloro che erano coinvolti nelle manifestazioni o che vi avevano contribuito finanziariamente, senza un giusto processo [7].

Rischi delle valute programmabili:

Un aspetto particolarmente preoccupante delle CBDC è il loro potenziale di essere “programmabili”, consentendo alle banche centrali e alle autorità di imporre restrizioni e condizioni su come, dove e quando i fondi possono essere spesi. Scenari distopici includono l’uso di un “credito sociale di carbonio” per determinare l’ammissibilità all’acquisto di determinati beni o servizi basati sull’impronta di carbonio individuale, o l’imposizione di date di scadenza sulla valuta per forzare la spesa e scoraggiare il risparmio [8]. Queste possibilità rappresentano una grave minaccia al diritto fondamentale degli individui di utilizzare i propri soldi liberamente e senza indebite interferenze.

Diverse banche e società di carte di credito, tra cui Mastercard, Visa e American Express, stanno già sperimentando il monitoraggio dell’impronta di carbonio delle transazioni dei clienti [29]. Ad esempio, la carta di credito “DO Black” di Doconomy mostra l’impatto climatico di ogni acquisto e impone un limite di spesa basato sulla carbon footprint personale dell’utente [30]. Sebbene queste iniziative siano attualmente volontarie, stabiliscono un pericoloso precedente per un futuro in cui i consumi individuali potrebbero essere limitati o penalizzati se si eccedono determinate soglie di emissioni.

Questo approccio graduale ricorda la metafora della “rana bollita”, in cui un cambiamento lento e incrementale può passare inosservato fino a quando non è troppo tardi. Introducendo il tracciamento della CO2 come una funzionalità apparentemente innocua o addirittura vantaggiosa, le banche e le società di carte di credito stanno normalizzando l’idea di sorveglianza e controllo finanziario in nome della sostenibilità. Una volta che questo concetto sarà ampiamente accettato, potrebbe essere utilizzato per giustificare misure più invasive, come tasse punitive o restrizioni agli acquisti per coloro che superano le quote di carbonio assegnate.

Rischi per il sistema finanziario:

L’introduzione su larga scala delle CBDC potrebbe anche avere conseguenze destabilizzanti per il sistema bancario tradizionale e l’economia nel suo complesso. Se una quota significativa dei depositi bancari venisse convertita in CBDC, le banche commerciali potrebbero affrontare una grave carenza di liquidità, riducendo la loro capacità di fornire prestiti a individui e imprese [9]. Questo potrebbe portare a una contrazione del credito, frenando gli investimenti, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Inoltre, in tempi di crisi finanziaria, potrebbe verificarsi una corsa alle CBDC, simile a una corsa agli sportelli bancari, mettendo ulteriormente sotto pressione le banche e potenzialmente innescando fallimenti a catena [10].

Rischi di abusi sotto la giustificazione di emergenze:

La storia ha dimostrato che le crisi e le emergenze, reali o presunte, possono essere sfruttate dai governi per espandere il controllo statale, erodere le libertà civili e normalizzare misure di sorveglianza invasive. L’implementazione del Green Pass in Italia durante la pandemia di COVID-19 ne è un esempio lampante, creando effettivamente una società a due livelli in cui l’accesso ai diritti fondamentali era condizionato alla conformità con i mandati statali [11]. Con le CBDC, questo tipo di abusi potrebbe diventare ancora più pervasivo ed efficace, consentendo alle autorità di congelare i conti, limitare le transazioni o imporre condizioni di spesa per coloro che non si adeguano alle direttive ufficiali, tutto nel nome della gestione dell’emergenza.

Il ruolo preoccupante del World Economic Forum e le sue connessioni:

Il World Economic Forum (WEF), con sede a Ginevra, in Svizzera, è un’organizzazione internazionale che riunisce leader politici, dirigenti aziendali, accademici e altri esponenti influenti della società per plasmare le agende globali, regionali e industriali [43]. Mentre il WEF si presenta come un’organizzazione imparziale dedita a migliorare lo stato del mondo, il suo ruolo nella promozione delle CBDC e delle valute programmabili solleva interrogativi sulle sue vere motivazioni e affiliazioni.

Il WEF è strettamente connesso alla Bank for International Settlements (BIS), che svolge un ruolo centrale nel coordinare la ricerca e lo sviluppo delle CBDC tra le banche centrali [40]. Diversi alti funzionari della BIS, tra cui il General Manager Agustín Carstens, sono frequenti partecipanti alle riunioni del WEF e contribuiscono attivamente alla sua agenda [44].

Il WEF è anche strettamente allineato con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), un’altra potente istituzione finanziaria globale. L’FMI ha espresso un forte sostegno per le CBDC, sottolineando il loro potenziale per migliorare l’inclusione finanziaria e l’efficacia della politica monetaria [45]. Il Managing Director dell’FMI, Kristalina Georgieva, è un’habituée delle riunioni del WEF e ha ripetutamente invocato una “nuova Bretton Woods”, suggerendo una riconfigurazione del sistema finanziario globale in linea con l’agenda della “Grande Reset” del WEF [46].

Oltre a queste connessioni finanziarie, il WEF ha stretti legami con le Nazioni Unite e le sue varie agenzie. Nel 2019, il WEF ha firmato un memorandum d’intesa con le Nazioni Unite per accelerare l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile [47]. Questo allineamento solleva preoccupazioni sul potenziale uso delle CBDC e delle valute programmabili come strumenti per avanzare piani precostituiti sotto la supervisione di élite globali tecnocratiche.

Ancora più preoccupante è il legame del WEF con il controverso progetto ID2020, un’iniziativa sostenuta da organizzazioni come Microsoft, la Rockefeller Foundation e Gavi, the Vaccine Alliance, che mira a stabilire un sistema di identità digitale globale [48]. L’ID2020 è stata criticata da molti come un potenziale strumento di sorveglianza e controllo di massa, e la sua connessione con l’agenda delle CBDC del WEF solleva allarmanti prospettive di un futuro in cui la libertà finanziaria e l’autonomia personale potrebbero essere gravemente compromesse.

È importante notare che il fondatore e presidente esecutivo del WEF, Klaus Schwab, è una figura centrale in questo intreccio di connessioni. Schwab, attraverso libri come “The Fourth Industrial Revolution” e “COVID-19: The Great Reset”, ha delineato una visione di un futuro globale radicalmente trasformato in cui le tecnologie come l’intelligenza artificiale, la biotecnologia e le valute digitali rimodellano ogni aspetto della società [49] [13]. Mentre Schwab presenta questa visione come inevitabile e vantaggiosa, altri la vedono come una ricetta per un incubo tecnocratico in cui ogni dimensione della vita umana è monitorata, controllata e pianificata da élite senza volto.

Alla luce di queste vaste e preoccupanti interconnessioni, è essenziale che il ruolo del WEF nella promozione delle CBDC e delle valute programmabili sia sottoposto a un attento esame e a un controllo democratico. I cittadini devono essere consapevoli delle potenti forze che plasmano il futuro del denaro e devono essere attivamente coinvolti nel determinare se queste tecnologie serviranno il bene pubblico o gli interessi di pochi privilegiati.

Solo attraverso la trasparenza, la responsabilità e un impegno incrollabile per la sovranità individuale e democratica possiamo sperare di navigare in queste acque inesplorate e di emergere con le nostre libertà e i nostri valori intatti. Il futuro del denaro è il futuro della società stessa, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Il progetto ID2020 e le sue connessioni:

ID2020 è un’iniziativa di partnership pubblico-privato lanciata nel 2016 con l’obiettivo dichiarato di fornire un’identità digitale a tutti coloro che ne sono privi, in particolare nei paesi in via di sviluppo [48]. L’alleanza comprende una vasta gamma di partner, tra cui multinazionali tecnologiche come Microsoft e Accenture, organizzazioni filantropiche come la Rockefeller Foundation e la Bill and Melinda Gates Foundation, agenzie delle Nazioni Unite come l’UNHCR e l’WHO, e Gavi, the Vaccine Alliance, una partnership globale per la salute [50].

Mentre ID2020 presenta la sua missione come umanitaria e orientata allo sviluppo, molti critici hanno espresso preoccupazioni sul suo potenziale di abuso e sulle sue implicazioni per la privacy e l’autonomia individuale. Una delle principali critiche riguarda l’uso della tecnologia blockchain per creare un sistema di identità digitale “fondato sulle vaccinazioni” [51]. In un white paper del 2018, ID2020 ha proposto di collegare le identità digitali ai record di immunizzazione, suggerendo che le vaccinazioni potrebbero servire come punto di ingresso per la registrazione digitale nei paesi in via di sviluppo [52].

Questa idea ha suscitato accuse di “colonialismo digitale” e timori che l’accesso ai servizi essenziali possa essere condizionato alla conformità con i programmi di vaccinazione e altre misure di salute pubblica [53]. In un contesto in cui i passaporti vaccinali e i mandati sui vaccini sono diventati sempre più controversi e politicizzati, il coinvolgimento di ID2020 in questo ambito solleva interrogativi sulle sue vere motivazioni.

Ancora più allarmante è il potenziale di un sistema di identità digitale globale, come quello proposto da ID2020, di essere integrato con le CBDC e le valute programmabili per creare un apparato di sorveglianza e controllo finanziario senza precedenti. Se le identità digitali diventassero un prerequisito per l’accesso ai servizi finanziari e alle transazioni quotidiane, i governi e le istituzioni finanziarie avrebbero un potere smisurato di monitorare e dirigere i comportamenti individuali [54].

In uno scenario estremo, un sistema integrato di CBDC e identità digitali potrebbe consentire la discriminazione algoritmica su vasta scala, con l’accesso ai fondi condizionato all’aderenza a determinati criteri comportamentali o ideologici. Coloro che non si adeguano potrebbero affrontare l’esclusione finanziaria o addirittura la punizione, creando una società di “capitalismo di sorveglianza” in cui ogni azione è tracciata, valutata e potenzialmente censurata [55].

Queste prospettive distopiche non sono mere speculazioni. Nel 2019, ID2020 ha stretto una partnership con il governo del Bangladesh per implementare un sistema di identità digitale per i rifugiati Rohingya, sollevando preoccupazioni sul potenziale di profilazione etnica e sorveglianza invasiva [56]. Allo stesso modo, il programma Aadhaar dell’India, il più grande sistema di identità biometrica al mondo, è stato criticato per aver escluso milioni di persone dai servizi essenziali a causa di errori tecnici e barriere all’iscrizione [57].

Alla luce di questi sviluppi preoccupanti, è imperativo che l’agenda di ID2020 e le sue interconnessioni con l’ascesa delle CBDC e delle valute programmabili siano sottoposte a un attento esame pubblico e a un controllo democratico. I cittadini devono essere pienamente consapevoli delle forze che plasmano il futuro dell’identità e delle transazioni finanziarie e devono avere voce in capitolo nello stabilire i parametri etici e legali per l’uso di queste potenti tecnologie.

Solo attraverso la trasparenza, la responsabilità e un impegno risoluto per i diritti umani e la dignità individuale possiamo sperare di raccogliere i frutti dell’innovazione digitale senza sacrificare le nostre libertà più preziose. Il futuro dell’identità è il futuro del sé, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

L’Euro Digitale: una CBDC per l’Eurozona

La Banca Centrale Europea (BCE) sta attivamente esplorando l’introduzione di un euro digitale, una CBDC per i 19 paesi dell’Eurozona. Secondo la BCE, un euro digitale fornirebbe ai cittadini un’alternativa elettronica sicura al contante, garantendo l’accessibilità della moneta della banca centrale nell’era digitale [32]. Tuttavia, molte delle preoccupazioni sollevate in questo articolo riguardo alle CBDC in generale – rischi per la privacy, la libertà finanziaria e il potenziale di abusi – si applicano ugualmente all’euro digitale.

Inoltre, l’introduzione di un euro digitale solleva interrogativi sulla sovranità monetaria nazionale e sulla legittimità democratica all’interno dell’Eurozona. Attualmente, mentre la BCE stabilisce la politica monetaria per l’Eurozona nel suo insieme, le banche centrali nazionali dei singoli stati membri mantengono un certo grado di autonomia nell’implementazione di questa politica e nella gestione delle loro economie locali. Tuttavia, una CBDC gestita centralmente dalla BCE potrebbe alterare questo equilibrio di potere.

Con un euro digitale, la BCE avrebbe un controllo molto più diretto sulla moneta in circolazione, potendo potenzialmente bypassare le banche centrali nazionali nell’allocazione dei fondi o nell’imposizione di condizioni sul loro uso. Questo accentramento del potere monetario potrebbe limitare la capacità dei singoli stati di rispondere alle esigenze specifiche delle loro economie e di perseguire politiche fiscali e di bilancio indipendenti. Inoltre, in tempi di crisi, la BCE potrebbe utilizzare l’euro digitale per imporre misure di austerità o altre condizioni agli stati membri in cambio di sostegno finanziario, erodendo ulteriormente la sovranità nazionale [33].

Questo solleva profonde preoccupazioni sulla legittimità democratica di un simile arrangiamento. La BCE è un’istituzione tecnocratica non eletta, il cui mandato primario è la stabilità dei prezzi, non la responsabilità democratica. Conferire alla BCE un potere così ampio sulla politica monetaria, senza un adeguato controllo democratico, potrebbe portare a decisioni che privilegiano le considerazioni finanziarie rispetto al benessere dei cittadini.

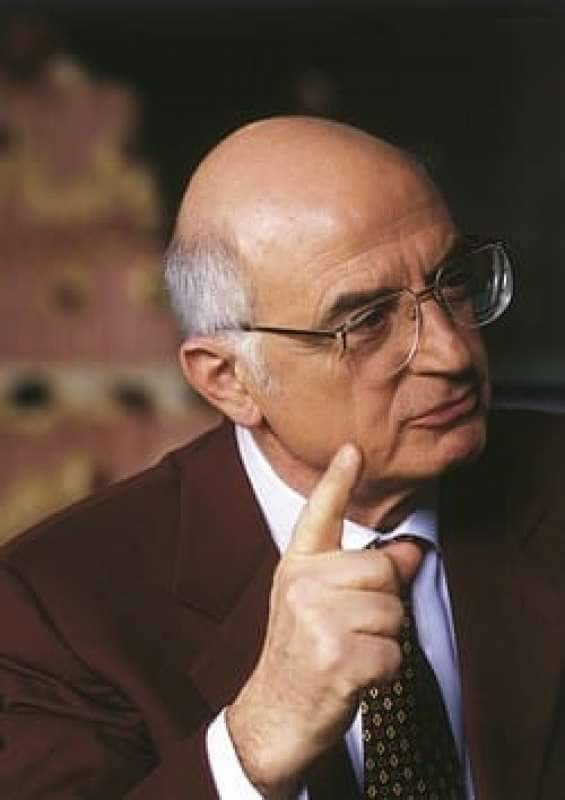

Come ha osservato l’ex primo ministro italiano Mario Monti, “i governi dovrebbero essere messi nelle condizioni di operare in modo sereno [dalle istituzioni sovranazionali], cioè non essere soggetti ogni giorno a interrogazioni del loro parlamento” [34]. Questa nozione di decisioni prese “al riparo” dal processo democratico è profondamente problematica e in contrasto con i principi fondamentali di responsabilità e sovranità popolare.

Mentre il progetto dell’euro digitale è ancora nelle sue fasi iniziali, è fondamentale che sia soggetto a un rigoroso controllo pubblico e a un dibattito democratico. I cittadini e i governi degli stati membri dell’Eurozona devono essere pienamente coinvolti nel processo decisionale e devono essere messe in atto solide salvaguardie per proteggere l’autonomia nazionale e garantire la responsabilità democratica. Senza queste garanzie, l’euro digitale rischia di diventare uno strumento di controllo centralizzato e di erosione della sovranità, piuttosto che un’innovazione al servizio del bene pubblico.

Lezioni dalla Nigeria:

L’esperienza della Nigeria con la sua CBDC, l’eNaira, offre un’importante lezione sui potenziali pericoli di un’adozione forzata e mal gestita. Nonostante le forti pressioni del governo, l’eNaira ha incontrato una forte resistenza da parte della popolazione, con meno dello 0,5% dei nigeriani che l’ha utilizzata nei primi mesi dopo il lancio [15]. Questa riluttanza deriva da una diffusa sfiducia nei confronti del governo e dal timore di una sorveglianza finanziaria invasiva. In risposta, le autorità hanno adottato misure coercitive, come l’imposizione di limiti ai prelievi di contanti e la tassazione delle transazioni tradizionali, nel tentativo di imporre l’uso dell’eNaira [16]. Questo approccio pesante evidenzia i rischi di un’implementazione delle CBDC guidata da interessi governativi piuttosto che dal consenso e dalla fiducia del pubblico.

Principali progetti CBDC a livello globale:

Oltre all’eNaira nigeriana, diverse altre importanti economie stanno attivamente sviluppando le proprie CBDC. La People’s Bank of China (PBOC) è stata una delle prime a sperimentare con la sua valuta digitale, nota come e-CNY o yuan digitale. I pilot del progetto sono in corso in diverse città cinesi, con l’obiettivo di un’eventuale implementazione su larga scala [35]. Analogamente, la Federal Reserve statunitense sta valutando i potenziali benefici e rischi di un dollaro digitale, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua emissione [36].

Nel frattempo, la Bank of England ha espresso interesse per una sterlina digitale, sottolineando i potenziali vantaggi in termini di inclusione finanziaria e innovazione dei pagamenti [37]. Altre banche centrali, come la Sveriges Riksbank svedese e la Bank of Canada, stanno conducendo le proprie ricerche e sperimentazioni sulle CBDC [38] [39].

Questa spinta apparentemente coordinata verso le valute digitali delle banche centrali solleva interrogativi sulle forze che guidano questo processo. Mentre ogni nazione ha le sue specifiche motivazioni ed esigenze, l’emergere di un modello così uniforme suggerisce l’influenza di attori e organizzazioni sovranazionali.

Necessità di un dibattito pubblico:

Data la portata e la complessità delle questioni in gioco, è assolutamente essenziale che l’adozione delle CBDC sia preceduta da un ampio, trasparente e inclusivo dibattito pubblico. I cittadini, in quanto principali stakeholder, devono avere voce in capitolo su una decisione che avrà un impatto così profondo sulle loro vite finanziarie, la loro privacy e le loro libertà fondamentali. Purtroppo, finora la discussione sulle CBDC è stata in gran parte confinata alle élite politiche, finanziarie e tecnologiche, con poca consapevolezza o coinvolgimento da parte del grande pubblico [17]. Questa situazione deve cambiare se vogliamo garantire che l’evoluzione del nostro sistema monetario rifletta genuinamente i valori, le esigenze e le aspirazioni democratiche della società nel suo insieme.

Conclusioni:

L’avvento delle valute digitali delle banche centrali rappresenta uno sviluppo potenzialmente rivoluzionario nel panorama finanziario globale. Mentre le CBDC promettono numerosi vantaggi, come una maggiore efficienza, un’inclusione finanziaria più ampia e strumenti di politica monetaria più efficaci, sollevano anche profonde preoccupazioni riguardo alla privacy, alla libertà finanziaria e al potenziale di abusi da parte delle autorità.

Il ruolo del World Economic Forum nel promuovere le CBDC e le valute programmabili, insieme alle sue strette connessioni con altre potenti organizzazioni globali, solleva ulteriori interrogativi sulle vere motivazioni dietro questa spinta. L’influenza pervasiva del WEF attraverso programmi come “Global Shapers” e “Young Global Leaders” suggerisce un tentativo di coltivare una classe dirigente globale allineata, sollevando dubbi sull’autonomia dei leader politici coinvolti.

L’agenda di ID2020 per un sistema di identità digitale globale, con le sue inquietanti implicazioni per la privacy e l’autonomia individuale, aggiunge un ulteriore livello di complessità e preoccupazione. La prospettiva di un apparato integrato di sorveglianza e controllo finanziario, reso possibile dalla combinazione di CBDC, valute programmabili e identità digitali, rappresenta una minaccia senza precedenti per le libertà fondamentali.

L’esperienza della Nigeria con l’eNaira e l’emergere di progetti CBDC in molte delle principali economie del mondo evidenziano l’urgente necessità di un dibattito pubblico approfondito e inclusivo su queste tecnologie e le loro implicazioni. I cittadini devono essere pienamente coinvolti nel processo decisionale e devono essere messe in atto solide salvaguardie per proteggere i diritti individuali, la privacy e la sovranità democratica.

Mentre il futuro del denaro si dispiega davanti a noi, è imperativo che rimaniamo vigili e impegnati nella difesa dei nostri valori e libertà fondamentali. Solo attraverso la consapevolezza, la partecipazione attiva e la vigilanza costante possiamo sperare di plasmare un sistema finanziario che sia veramente al servizio del bene comune e resistere alle forze che cercano di utilizzare le CBDC come strumento di controllo e dominio. Il futuro della nostra autonomia economica e della nostra stessa democrazia potrebbe dipendere dalle scelte che facciamo in questo momento critico.

Bibliografia commentata:

1. Bank for International Settlements. (2020). Central Bank Digital Currencies: Foundational Principles and Core Features.

Questo rapporto del BIS fornisce una panoramica completa dei principi fondamentali e delle caratteristiche chiave delle CBDC, esaminando le loro potenzialità e sfide.

2. European Central Bank. (2020). Report on a Digital Euro.

Questo rapporto della BCE esplora le possibili caratteristiche e implicazioni di un euro digitale, inclusi i potenziali benefici e rischi.

3. Barrdear, J., & Kumhof, M. (2016). The Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies. Bank of England Working Paper No. 605.

Questo paper esamina le potenziali implicazioni macroeconomiche delle CBDC, inclusi gli effetti sulla politica monetaria e la stabilità finanziaria.

4. Kahn, C. M., & Roberds, W. (2019). The Design of Central Bank Digital Currencies. Journal of Financial Intermediation, 41, 100830.

Questo articolo discute le principali considerazioni di progettazione per le CBDC, inclusi i compromessi tra privacy, sicurezza e scalabilità.

5. Mancini-Griffoli, T., Peria, M. S. M., Agur, I., Ari, A., Kiff, J., Popescu, A., & Rochon, C. (2018). Casting Light on Central Bank Digital Currency. IMF Staff Discussion Note, 18/08.

Questa nota di discussione del FMI esamina le motivazioni, le implicazioni e le sfide delle CBDC dal punto di vista delle banche centrali.

6. Agur, I., Ari, A., & Dell’Ariccia, G. (2022). Designing Central Bank Digital Currencies. Journal of Monetary Economics, 125, 62-79.

Questo articolo esplora le diverse opzioni di progettazione per le CBDC e le loro implicazioni per la politica monetaria e la stabilità finanziaria.

7. Herrera, A., Ordoñez, G., & Trebesch, C. (2020). Political Booms, Financial Crises. Journal of Political Economy, 128(2), 507-543.

Questo paper analizza il legame tra i boom politici e le crisi finanziarie, con implicazioni per il potenziale uso improprio delle CBDC a fini politici.

8. Auer, R., & Böhme, R. (2020). The Technology of Retail Central Bank Digital Currency. BIS Quarterly Review, March 2020.

Questo articolo esamina le opzioni tecnologiche per le CBDC al dettaglio e le loro implicazioni per la privacy e la sicurezza.

9. Brunnermeier, M. K., & Niepelt, D. (2019). On the Equivalence of Private and Public Money. Journal of Monetary Economics, 106, 27-41.

Questo paper analizza le differenze e le somiglianze tra moneta privata e pubblica, con implicazioni per l’introduzione delle CBDC.

10. Bindseil, U. (2020). Tiered CBDC and the Financial System. ECB Working Paper Series, No 2351.

Questo working paper esamina le potenziali implicazioni di una CBDC a più livelli per il sistema finanziario e la politica monetaria.

11. Crisafi, C. (2021). Il Green Pass italiano alla luce del Regolamento europeo sul “Certificato COVID digitale”. MediaLaws – Rivista di diritto dei media, 3, 355-367.

Questo articolo analizza l’implementazione del Green Pass in Italia nel contesto del regolamento europeo sul certificato COVID digitale.

12. World Economic Forum. (2021). Resetting Digital Currencies.

Questo rapporto del WEF esplora il potenziale delle valute digitali per promuovere obiettivi sociali, ambientali e di governance, sollevando preoccupazioni sul loro potenziale uso come strumenti di controllo sociale.

13. Schwab, K., & Malleret, T. (2020). COVID-19: The Great Reset. World Economic Forum.

Questo libro del fondatore del WEF, Klaus Schwab, e di Thierry Malleret propone una “Grande Reset” dell’economia globale in risposta alla pandemia di COVID-19.

14. World Economic Forum. (2006). Climate Change and Its Impact on Business and Society.

Questo rapporto del WEF del 2006 delinea scenari catastrofici legati al cambiamento climatico, sollecitando un’azione urgente.

15. Osuagwu, U. E., Okide, S., Edechime, G., Eze, C. O., & Okafor, G. O. (2022). The Nigerian Central Bank Digital Currency (CBDC) and Financial Inclusion: Challenges and Prospects. Journal of Banking and Financial Technology, 6(1), 1-13.

Questo articolo esamina le sfide e le prospettive dell’eNaira nigeriana in relazione all’inclusione finanziaria.

16. Ozili, P. K. (2022). Central Bank Digital Currency in Nigeria: Opportunities and Risks. Journal of Risk and Financial Management, 15(2), 82.

Questo paper analizza le opportunità e i rischi associati all’introduzione dell’eNaira in Nigeria.

17. Náñez Alonso, S. L., Jorge-Vazquez, J., & Reier Forradellas, R. F. (2021). Central Bank Digital Currency: Detection of Optimal Countries for the Implementation of a CBDC and the Implication for Payment Systems. Mathematical and Computational Applications, 26(3), 72.

Questo studio identifica i paesi ottimali per l’implementazione di una CBDC e discute le implicazioni per i sistemi di pagamento.

18. Agur, I. (2019). Central Bank Digital Currencies: An Overview of Pros and Cons. In Do We Need Central Bank Digital Currency? Economics, Technology and Institutions (pp. 19-21). SUERF Conference Proceedings 2019/2.

Questo articolo fornisce una panoramica dei pro e dei contro delle CBDC dal punto di vista delle banche centrali.

19. Auer, R., Cornelli, G., & Frost, J. (2020). Rise of the Central Bank Digital Currencies: Drivers, Approaches and Technologies. BIS Working Papers, No 880.

Questo working paper esamina i fattori trainanti, gli approcci e le tecnologie delle CBDC a livello globale.

20. Boar, C., Holden, H., & Wadsworth, A. (2020). Impending Arrival – A Sequel to the Survey on Central Bank Digital Currency. BIS Papers, No 107.

Questo paper presenta i risultati di un sondaggio sullo stato di avanzamento dei progetti CBDC delle banche centrali di tutto il mondo.

21. Fabris, N. (2019). Cashless Society – The Future of Money or a Utopia? Journal of Central Banking Theory and Practice, 8(1), 53-66.

Questo articolo esamina il concetto di società senza contanti e discute se rappresenti il futuro del denaro o un’utopia.

22. Shirai, S. (2019). Money and Central Bank Digital Currency. Asian Development Bank Institute Working Paper Series, No 922.

Questo working paper analizza le implicazioni delle CBDC per la natura della moneta e il ruolo delle banche centrali.

23. Bordo, M. D., & Levin, A. T. (2017). Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy. NBER Working Paper Series, No 23711.

Questo paper esamina le implicazioni delle CBDC per il futuro della politica monetaria.

24. Duque, J. J. (2020). State Involvement in Cryptocurrencies. A Potential World Money? Japan Spotlight, 219(May/June), 25-29.

Questo articolo discute il coinvolgimento degli Stati nelle criptovalute e il loro potenziale come moneta mondiale.

25. Raskin, M., & Yermack, D. (2016). Digital Currencies, Decentralized Ledgers, and the Future of Central Banking. NBER Working Paper Series, No 22238.

Questo paper esplora l’impatto delle valute digitali e dei ledger decentralizzati sul futuro delle banche centrali.

26. World Economic Forum. (2021). Global Shapers Community.

Il sito web ufficiale della comunità Global Shapers del WEF, che mira a coinvolgere giovani leader di tutto il mondo.

27. Haskins, C. (2022). How the WEF’s ‘Young Global Leaders’ Program Serves as a Trojan Horse for the Great Reset. The American Conservative.

Questo articolo esamina criticamente il programma Young Global Leaders del WEF e il suo ruolo nel promuovere l’agenda del “Great Reset”.

28. World Economic Forum. (2019). Known Traveller Digital Identity.

La pagina del progetto Known Traveller Digital Identity sul sito del WEF, che mira a implementare un sistema di sorveglianza biometrica per i viaggiatori.

29. Tielens, J. (2021). Banks Are Now Tracking Your Carbon Footprint. Should You Care? The Breakthrough Institute.

Questo articolo esamina la tendenza delle banche a monitorare l’impronta di carbonio delle transazioni dei clienti e discute le potenziali implicazioni per la privacy e la libertà individuale.

30. Doconomy. (2021). DO Black – The Credit Card with a Carbon Limit.

Questa è la pagina web ufficiale della carta di credito “DO Black” di Doconomy, che impone un limite di spesa basato sull’impronta di carbonio personale dell’utente.

31. Charbonneau, L. (2021). New Zealand’s Ardern Imposes Strict Lockdown Over One Covid Case. Bloomberg.

Questo articolo riporta l’imposizione da parte della prima ministra neozelandese Jacinda Ardern di un severo lockdown nazionale in risposta a un singolo caso di COVID-19.

32. McGhee, A. (2021). Scott Morrison’s COVID-19 Response: Australians Increasingly Angry At Vaccine Rollout. The Guardian.

Questo articolo discute le crescenti critiche all’approccio dell’ex primo ministro australiano Scott Morrison alla gestione della pandemia di COVID-19, incluse severe restrizioni e controversi centri di quarantena.

33. Sandbu, M. (2021). The Pressing Case For a Digital Euro. Financial Times.

Questo articolo di opinione discute i potenziali benefici e rischi di un euro digitale, incluse le preoccupazioni sulla sovranità monetaria nazionale all’interno dell’Eurozona.

34. Fazi, T. (2021). The European Union Is an Antidemocratic Disgrace. Jacobin.

Questo articolo critica il deficit democratico dell’Unione Europea, citando le osservazioni di Mario Monti sul processo decisionale “al riparo” dalle pressioni democratiche.

35. People’s Bank of China. (2021). Progress of Research & Development of E-CNY in China.

Questo white paper della People’s Bank of China fornisce una panoramica aggiornata sullo sviluppo della valuta digitale della banca centrale cinese, l’e-CNY o yuan digitale.

36. Board of Governors of the Federal Reserve System. (2022). Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation.

Questo rapporto della Federal Reserve esamina i potenziali benefici e rischi di un dollaro digitale statunitense, discutendo le questioni politiche e di design chiave.

37. Bank of England. (2020). Central Bank Digital Currency: Opportunities, Challenges and Design.

Questo discussion paper della Bank of England esplora le opportunità, le sfide e le considerazioni di design per una potenziale sterlina digitale.

38. Sveriges Riksbank. (2021). E-krona Pilot Phase 1.

Questo rapporto della banca centrale svedese descrive la Fase 1 del loro progetto pilota e-krona, una potenziale CBDC svedese.

39. Bank of Canada. (2021). Contingency Planning for a Central Bank Digital Currency.

Questo discorso del Deputy Governor della Bank of Canada delinea l’approccio della banca alla pianificazione di emergenza per una potenziale CBDC canadese.

40. Bank for International Settlements. (2021). BIS Innovation Hub Work Programme 2021/22.

Questa pagina web fornisce una panoramica del programma di lavoro dell’Innovation Hub della BIS sulle CBDC e i pagamenti digitali.

41. United Nations. (2021). UN/DESA Policy Brief #92: Digital Technologies for Sustainable Development.

Questo policy brief delle Nazioni Unite discute il ruolo delle tecnologie digitali, incluse le CBDC, nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030.

42. World Economic Forum. (2018). Platform for Good Digital Identity.

Questa pagina web descrive l’iniziativa del WEF per stabilire standard globali per i sistemi di identità digitale, evidenziando le connessioni con l’agenda delle CBDC.

43. World Economic Forum. (2021). Our Mission.

Questa pagina web delinea la missione e gli obiettivi dichiarati del World Economic Forum, fornendo un contesto per il suo ruolo nell’agenda globale.

44. Carstens, A. (2021). Digital Currencies and the Future of the Monetary System. Bank for International Settlements.

Questo discorso del General Manager della BIS, Agustín Carstens, al World Economic Forum Davos Agenda 2021 discute il ruolo delle valute digitali nel futuro del sistema monetario.

45. International Monetary Fund. (2021). The Rise of Public and Private Digital Money.

Questo articolo del Fondo Monetario Internazionale esamina l’ascesa delle valute digitali pubbliche e private, incluse le CBDC, e le loro implicazioni per il sistema finanziario globale.

46. Georgieva, K. (2020). A New Bretton Woods Moment. International Monetary Fund.

Questo discorso del Managing Director dell’FMI, Kristalina Georgieva, invoca una “nuova Bretton Woods” e una riconfigurazione del sistema finanziario globale, allineandosi con l’agenda della “Grande Reset” del WEF.

47. United Nations. (2019). World Economic Forum and UN Sign Strategic Partnership Framework.

Questo articolo descrive il memorandum d’intesa firmato tra il WEF e le Nazioni Unite per accelerare l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

48. ID2020. (2021). What is ID2020?

Questa è la pagina web ufficiale dell’iniziativa ID2020, che mira a stabilire un sistema di identità digitale globale, sollevando preoccupazioni sulla sorveglianza e il controllo di massa.

49. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

Questo libro del fondatore del WEF, Klaus Schwab, delinea la sua visione di un futuro globale radicalmente trasformato dalle tecnologie emergenti, incluse le valute digitali.

50. ID2020. (2021). Partners.

Questa pagina web elenca i partner dell’alleanza ID2020, evidenziando la vasta gamma di attori coinvolti nell’iniziativa, dalle multinazionali tecnologiche alle organizzazioni filantropiche e alle agenzie delle Nazioni Unite.

51. Perez, B. (2021). Blockchain Identity Startup Aims to Bring Visibility to Invisible Children. Forbes.

Questo articolo discute l’uso della tecnologia blockchain da parte di ID2020 per creare un sistema di identità digitale “fondato sulle vaccinazioni”, sollevando preoccupazioni sul potenziale di esclusione e discriminazione.

52. ID2020. (2018). Digital Identity: A Cornerstone of Sustainable Development.

Questo white paper di ID2020 propone di collegare le identità digitali ai record di immunizzazione, suggerendo che le vaccinazioni potrebbero servire come punto di ingresso per la registrazione digitale nei paesi in via di sviluppo.

53. Burt, C. (2021). ID2020 and Partners Advance Digital ID Vaccination Records Project. Biometric Update.

Questo articolo esamina criticamente il progetto di ID2020 di collegare le identità digitali ai record di vaccinazione, sollevando accuse di “colonialismo digitale” e preoccupazioni sulla privacy.

54. Hertig, A. (2020). How Blockchain Tech Could Help Roll Out a COVID-19 Vaccine. CoinDesk.

Questo articolo esplora il potenziale delle tecnologie blockchain, come quelle proposte da ID2020, di essere utilizzate per monitorare e far rispettare la conformità con i programmi di vaccinazione, sollevando interrogativi sui diritti individuali e sull’autonomia.

55. Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.

Questo libro influente conia il termine “capitalismo di sorveglianza” e esplora le implicazioni di un futuro in cui ogni azione è tracciata, valutata e potenzialmente censurata da potenti entità aziendali e governative.

56. Rahman, Z. (2019). Bangladesh’s Experiment with Blockchain-Based Digital Identity. The New Humanitarian.

Questo articolo discute criticamente la partnership di ID2020 con il governo del Bangladesh per implementare un sistema di identità digitale per i rifugiati Rohingya, sollevando preoccupazioni sul potenziale di profilazione etnica e sorveglianza invasiva.

57. Drèze, J. (2018). Unique Facility, or Recipe for Trouble?. The Hindu.

Questo articolo di opinione esamina criticamente il programma Aadhaar dell’India, il più grande sistema di identità biometrica al mondo, evidenziando i suoi problemi di esclusione ed errore.